紅会について

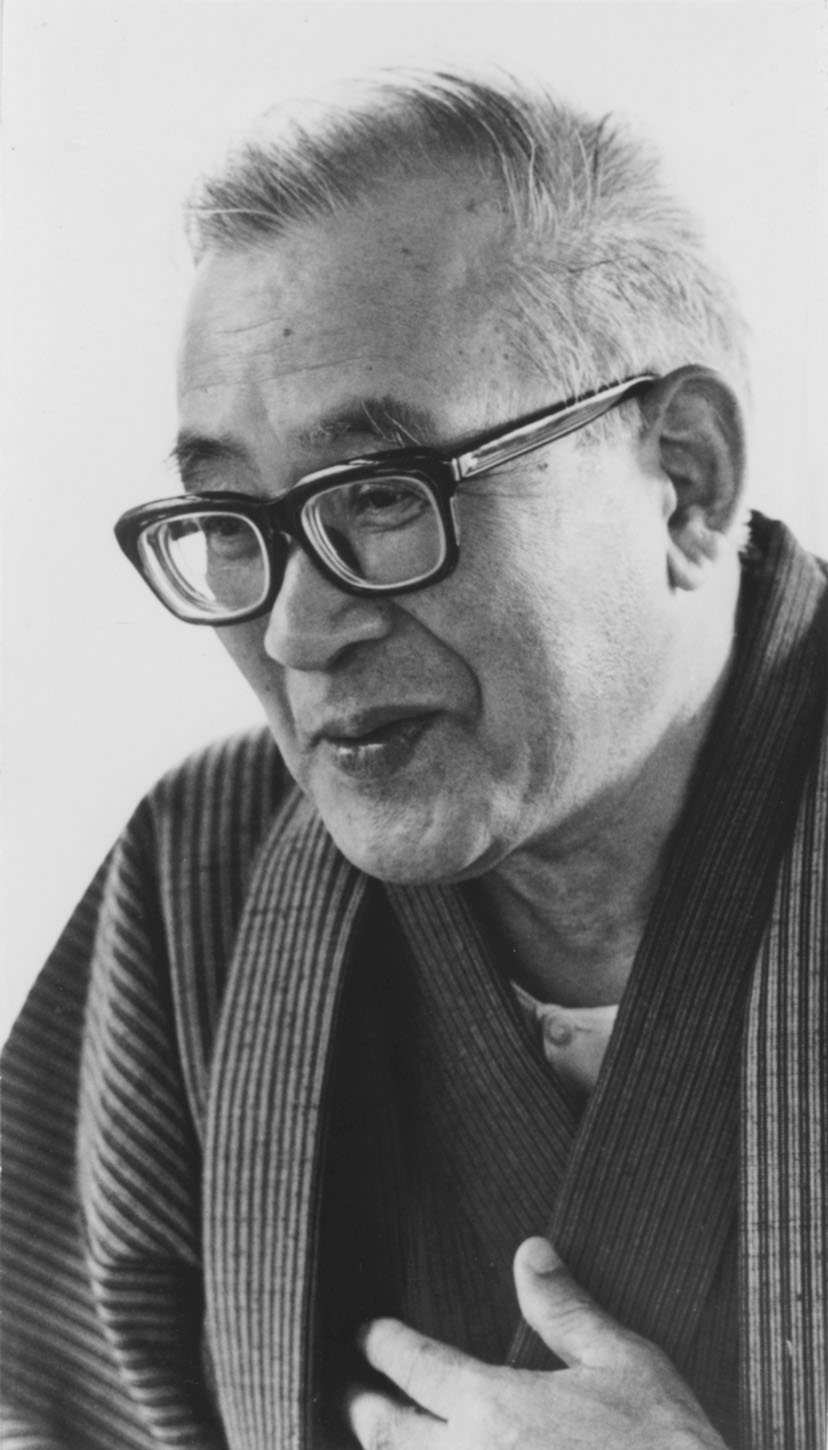

創設者 齊藤磬

大事にしたい手仕事による日本の伝統

紅会『くれないかい』創設者 齊藤 磬(さいとう いわを) 1918~1989

1. 繍の伝統を歴史の流れと共に述べます

2. 繍の流れの中に居て、伝統の私見を申し述べます

3. むかし少年たちは、こうして伝承をうけました

4. 現代に伝承は、このようにして行われています

・育つ

・蓄積

・つくる

5.むすび

1.繍の伝統を歴史の流れと共に述べます

日本刺繍は古来繍(ぬい)とよばれて、繍仏(飛鳥時代→奈良時代→平安時代→鎌倉時代→室町時代まで)や、能装束(室町時代→江戸時代)それに小袖・打掛(室町後期→江戸全期)などの女性の衣裳の数々に、名作として、ほとんどが作り人知らずのままに現代に残されています。もともと、繍の技術は4世紀の初め仏の姿を表わす技として、百済から女性の繍工が二人貢ぜられ、朝廷を足場にして広めたのが我国における刺繍の始まりと記録されており、当初は、仏教信仰表現のためにのみ用いられて、広く衣裳にほどこされる様になったのはずっと後年のことであります。

我国の仏教の推移を大別しますと,

飛鳥・奈良の仏教─王者の仏教 権力による普及

平安仏教─貴族の仏教 財力による普及

鎌倉仏教─庶民の仏教 追善、作善思想に基く個人信仰による普及

となります。仏教の伝来に始った日本の刺繍は、仏教の隆盛に伴って同じように隆運を保ちながら繍仏がつくり続けられて、時代の流れに添いつつその大きさ、技法、構図、内容が変遷してゆきました。初期の繍仏は大寺の構堂に鋳金仏像と併置されていて、鋳像は信心の対象、刺繍仏は信心と寺内荘厳の半々とされていました。天平勝宝四年(752年)の東大寺大仏開眼会には、各高さ五丈四尺、広さ三丈八尺の大繍仏3帳が大仏の背後と両側面に掛けられたという故実からも、大寺の威信を保つためには、講堂の壁面を繍仏を用いて装飾することが必須の条件とされていました。

○推古30年(622年)に聖徳太子が逝去され、妃の橘太郎女(たちばなのおおいらつめ)が悲嘆のあまり推古帝にねがって勅命により「天寿国曼荼羅繍帳」が大勢の妥女(うねめ)が動員されて刺繍された。二帳作られた、一は太子在世中の事跡、一は浄土往生、太子が彼岸で母堂と共に楽しくあそばれる様であったといわれる。建治元年(1275年)に中宮寺の尼僧信如が朽損を嘆いて模本を製作した。現存の1メートル足らずの繍帳には、新旧の断片がはりまぜてある(中宮寺蔵)。刺繍の国宝第一号である。

○国宝第二号は「観修寺繍帳」とよばれる「刺繍釈迦説法図」で、昌泰三年(900年)に開基された京都山科の観修寺に永く伝えられていたもの。繍法はくさりぬい、さがらぬいの二種によるもので、甚だ精緻で構図も非常に優れている。製作は唐、日本かが判然としない。

平安時代を経て鎌倉期に入ってから、仏教の様相がだんだん個人的なものになってきて、繍仏も用途に応じ小品化されました。追善思想(生き残ったものが善事を行い死者に回向する事で死者が救われる。その方法として、造寺、造仏、造塔、写経が行われた)、作善思想(自分が生きているうちに善事を行って極楽往生を願う)の普及で、その行事の一つとして繍仏が作られたのですが、それは寺社に納められる外にも自家の仏間にかかげられて極楽浄土入りの祈願の対象になりました。構図もむかしの大繍仏は集合像が多かったが、鎌倉・室町期のものは欣求浄土の願望がストレートに受け入れられる対象として選ばれていて、阿弥陀如来・大日如来とか、数も、多くて三体で単身像も多いようです。室町時代の作品で中宮寺に現存する「刺繍阿弥陀三尊来迎図」は、天界から瑞雲に乗って降って来られた阿弥陀仏に向って、戸を開け放った部屋に座した女性が合掌している図柄ですが、このまま、阿弥陀如来に抱かれて極楽浄土入りしたいという、臨終の瞬間の願望がそのままに表わされています。又熱海市の伊豆山神社に伝わる「刺繍法華曼茶羅」には、諸仏を示す種子(しゅじ、仏の記号)が毛髪で刺繍されています。これは、頼朝の供養のために、夫人の政子が自分の毛髪を用いて作らせたものであると伝えられています。これら鎌倉時代の繍仏の中には、国の重要文化財の指定を受けているものが数点あります。この時代の繍仏は、過去のもののように単一繍技で表わされておらず、繍糸は撚りのかからぬ、かまいとを使用して、繍法は、さしぬい・まついぬい・ぬいきりぬい等の針づかいが自由で変化に富むものが選ばれていて、やわらかさや複雑な感覚が見事に表わされています。繍技の巧さだけでなく、図柄も色彩も優れていて、飛鳥・奈良時代の壮大さこそありませんが、小品ながら美術品として観賞に耐える優れた出来映えであります。

室町期に入ると、仏教の衰退と共に繍仏も漸く消えてゆきます。然し、初期から通算すれば1200年の永きにわたって、歴史に見え隠れしつつぬい続けられました。

大化二年(646年)に改新の詔が発布されました。新令の発令にともなって朝廷内の官服も新しい制定を見たことでありましょう。儀式に用いる冠に華紋の刺繍がほどこされたと記録されています。職制や階級が、図柄や色彩で判別出来るようにぬい表わされたと想像されます。更に大宝元年(701年)には武官の正服に刺繍が、天平四年(732年)には宮廷中の官服の全てに荘厳華麗な文様がほどこされたとありますから、繍仏が大寺の講堂を荘厳するために製作されつつ、もう一方では、宮廷内の男性の官位職掌を表わす事を目的として文様がぬいとりされたということは、刺繍の歴史上甚だ興味深い事柄です。推古15年(607)に初の遣隋使が派遣されて以来、寛平6年(894年)の遣唐使の廃止まで300年近い間、隋そして唐と交流があったわけで、ぬいとりされた官服の着用は、彼国の宮廷へ出入した日本の使臣らが持ち帰った宮廷風俗であったのでしょう。これについて遺品も委しい記録も残されておらず残念ですが、これは、公用の服であってみれば、見せる目的を多分にもつ女性の衣裳のようには、後世に伝える手だてがほどこされなかったものと考えます。

長保三年(1001年)に公卿・女官らの美服が禁止されているのは、唐風脱皮の趨勢がいきおいを増して、我国独得の文化が台頭する中で衣服も同じ道をあゆみつつ、ついに我国独得の衣裳である十二単や束帯が生れて、上層に定着し、やがて服装が華美に過ぎるようになったからでありましょう。しかし一時法令によって締められた美服着用も長和五年(1016年)藤原道長が摂政になってからは再びもとに戻り、朝廷文武官の服装は華美をきわめる(桐竹鳳凰の華紋の刺繍等)と記録されています。又源平時代には、出陣に際して一族の長から美しい繍衣を賜わるとありますから、織文様や染色も未開発の当時は、衣服に華美を求めれば繍の技術による以外に方法はあり得ませんでした。

天授四年(1378年)足利義満が室町の新邸(花の御所)に移り、かねて、この権力・財力兼ね備わる将軍義満からあつく保護をうけていた観阿弥・世阿弥父子が、世相にも乗って能狂言を増すます盛なものとし、応永十三年(1406年)に晩年の世阿弥が「風姿花伝」を著わし、能楽を完成させるのですが、上層の雅びぶりに欠くことの出来ない能楽は、そののち歴代の将軍や諸大名の保護援助をうけ普及するにつれて、装束類も次第に豪華なものになってゆくのですが、初期の能衣装のほとんどが保護者からの「下されもの」であったといわれています。能役者の舞振りに感動した見者が、演者にその場で衣服を脱ぎ与えた。これを受けた演者はその衣裳を身につけてひとさし舞う、これがだんだんに及んで慨習になったと伝えられています。これで知ることができるように、初期の能装束は、特に演能のために調えられていたわけではなく、通常の狩衣、直垂(ひたたれ)、大口、小袖なとがそのまま利用されたのでした。能楽のためとして独得の衣裳の型が定まったのは桃山時代に入ってからとされています。その能装束の中に「縫箔」という名称でよばれる一種がありますが、それは、文様表現が刺繍と箔置きによってなされていることから、ついに装束の名称となったのですが、桃山・江戸時代を通じて能装束の文様は、染・織・繍工芸の最高水準を保ちながら、新しい美の世界が創造されてゆきました。

織田信長も戦闘的な行動の半面、華美な生活を好みましたが、続いての豊臣秀吉は、熱狂的に能楽を支持すると共に、生活も華麗を極め、天正十六年(1588年)後陽成天皇の聚楽第行幸、秀吉の没する年、慶長三年(1598年)の三月に行われた醍醐の花見等、史上に著名な宴・茶会・観能の催しは枚挙に遑がありません。これらの催しに陪席する女性達が美しい小袖を身にまとい弥が上にも宴を盛り上げたであろうことは、そのためのよそおいに妍を競い合ったであろうことは、容易に想像することができます。この時代の小袖、通称桃山小袖の刺繍文様には、下剋上の世相がそのままに反映されていて、図柄や色彩がのびのびと大らかな感覚に満ち、繍技も細部にこだわらず闊達にぬわれていて、当時の、慣習に担われないで現実の生活感情を溌刺と表現した天真爛漫な文様表現は、今なお見るものの感覚に新鮮な魅力をあたえます。しかし、日本文化のルネッサンスといわれる安土桃山期における豪華絢爛の文化の興隆もわずか三十年、徳川時代に入ってから封建制の萌芽をみる慶長年間(1596~1615年)には、桃山小袖とはうって変る内省的で暗い美しさの慶長小袖が現われました。徳川幕府の安定と並行して、江戸・京都共に町衆の力も増して、上下層ともに多少の浮沈は見せつつも生活は贅美がつくされて、幕末近くまで用い続けられた小袖、それに打掛に、時代時代の人の心を反映した文様がぬい続けられて、技もますます巧緻繊細を加えてゆきます。しかし遺品を見て思うことは、残念なことには題材・意匠共に桃山・慶長ほどの飛躍は見られず、新鮮な感覚を見出す事ができません。ながく続いた封建制度の鬱屈した人の心の顕現でありましょうか。

明治に入って、小袖や打掛を脱ぎ捨てた女性のそれに変わる正装は、長着にお太鼓結びの帯付姿でした。着物は地味目におさえて帯に華麗重厚を盛り上げました。その帯の模様出しを繍と織が引き受けるのですが、帯は、女性の姿の後と前のポイントを締める役目をよく果しました。その繍文様は従来の小袖や打掛のような平面的な表現では事足りず、織物とは違って糸渡しが自由に出来る刺繍はそれによって変化をあらわし、異なる技法を繍い重ねることで厚みや立体表現を、繍法の組合せの工夫で新しさをと帯の上で様々な試みが行われ、これを活かす文様の研究も並行し、ここに於て刺繍は技法と表現に著しい躍進を見ることになります。このようにお太鼓結びの帯が女性の服装に定着したことで刺繍はその姿を徐々に変えてゆくのですが、これらが繍の伝統のさまとして歴史にあらわれるのは、今しばらく風化を待たなけれぱなりません。又繍の半衿も帯の定着と同時進行してゆきました。繍衿の着用は、渋目の長着と絢爛の帯にもうひと味胸もとに花が咲いたようなあでやかさを加えて、女性美の完成をみせました。爾来百年、繍衿こそその姿を消しましたが、帯は、戦時中製作が中絶したにもかかわらず、近年は時代に即応した意匠による文様、新らしい技術表現が求められて、需要が急速に高まりつつあり伝続の正しい継承をうけた技術者を待望する声が切実です。

2.繍の伝統の流れの中に居て、伝統の私見を申し述べます

伝統は、骨董として玩ぶものではありません。血が通って生きているものです、常に新鮮で、伸び育つ生命を持っているのです。伝統は一人一人の人間の創ったものの集積でもあります。創るということを私は次の様に考えます。

人間には、肉体と精神があります。

精神には、理性と感性があります。

理性は意志の働きをいい、道徳の採択、使命の遂行を促し、感情の交通整理をレます。人間の心の動きに枠を作り、時には枠そのものとなります。

感性は、喜怒哀楽を捉え又表わします。想像能力を持っていてそれを常に働かせることを望みます。又憧れの念を心に宿します。想像能力は憧れをイメージとして心の中に形づくってゆきます。イメージは感性で捉えた心象風景で、実存の前の心の設計図で、人の質を物語るものでもあります。イメージは甚だ曖昧なものですが活き活きしていて、その人にとっては自分だけのとても大切なものです。そのイメージを実現させようと能力・才能その他の自分の持つ特性をフルに使って実践をはかります。学び、究めて自分をおしひろげ、忍耐し、根気を奪いおこし、時にはイメージに修正も加えつつ、憧れの実存化に懸命に力を尽します。

創るということは、このように、感性の中の憧れの進化具象化であって、手段である技を用い、道具である手を使って、憧れは現実に形成されてゆくのです。その手の働きを労働とよび、手こそ精神の出口です。

自己への尊敬と喜びをもたらせるべき日々の労働にとって、伝統はその最終目標であります。伝統の中には人の価値ある労働が脈うって生きています、技人(わざびと)がその日その日の渾身の手技(てわざ)を積み上げる、その一つ一つが時代の流れの中に沈澱し濾過され、世の人々の批判と支持を受けつつ途絶することなく生き続けた伝統の命は、又時には蝕まれ、時流の底に沈んで消滅するかに見えながらも、顕われれば新鮮な感動を不断に人の心に送り込み、その民族のもつ情感や願望を表わしつつ生き続けます。そして伝承を受けた人はその喜びをさらに次の世代に申し継ぎ、古い伝統の中に新らしいものの萌芽を促すことも技人はおろそかにはしません。伝統と後世によばれる作品を作り残すと共に、その流れを枯渇させぬことにも命を懸けます。伝統に対する深い愛慕の念が流れ集って民族の中に伝統は大河をなします。

そのように、人為で故意に作られたものではない伝統は、自ら大声を発して、己れの存在を必要とせぬ相手の耳にまで伝えようとはしませんから、世相に求められなければ、まるで消えてしまったかのように埋もれてしまいます。又一見昔のままの姿で静かにひっそりと息づいているさまに接すると、ふと反発を覚えて、打破り自己顕現を!と力んでみますが、やってみて、所詮その浅さにうんざりして、自身が伝統に触れた時間のながさと、触れ方の度合の深さに比例して、これならばと立戻り、ふたたび身を委ね浸る必要を知る結果となります。それならば身を躍らせて流れから外れようとするエネルギーを、伝統という定型の中で至高の燃焼をはかることに用いれば、その結果は、自分一個の人生を歩くにとどまらず、この道の幾多の人生を生きる喜びを、私は心にとどめることとなります。

3.むかし少年たちはこうして伝承をうけました

私が繍の修業のために身を置いた昭和十年代を思いおこしてみても、刺繍は必ずしも繍の工人達にとって創作ではありませんでした。それはふつう下絵は絵師が描いて繍うのが縫箔職人という分業であるからでした。繍の修業を幼くして余儀なくさせられた縫箔弟子達に、繍の修業と並行して絵を習うなどということの許される筈がなく、たまたま細工場(繍の工房)を経営する親方の跡取り息子が絵が好きで、その恵まれた立場から好きに絵を習うことでない限り、刺繍下絵の分野の大切さは充分わかってはいても敢て絵画修得のために意を用いませんでした。大工職や左官職と同じように縫箔職人として一人前になれば妻子を養うことができる、うまくゆけばお店(おたな・取引先)を持って自家経営が出来る、手に職をつけることを生活の方便として天分の有無にかかわりなくこの職をえらんで徒弟制度に身をゆだねた少年達には、きびしい年期奉公中に絵画の勉強などは全く別の世界の事柄でした。江戸の下町の繍の細工場に針箱一丁をたずさえて集った数人の職人と幾人かの年期中の弟子(十三才から二十才まで)をしたがえた繍箔屋の親方は、お店である専属の呉服屋や時には高名な武家や大尽から小袖や打掛や袱紗の繍の注文を受ける。親方は注文主から渡された精密な下絵をもとにして、江戸っ子調の蓮葉言葉で一同に指図しながらそこに名人芸を繰り広げさせてゆく。夏の暑い日も休みはしないで下帯一本になって針をすすめてお店からきめられた期日に間に合わせる努力を懸命にする。名人と謳われるその職人は細工場では大いに尊重されて仲間同志では高く評価されてはいるがそれだけのことで、手間賃は他の職人にくらぺて、せいぜい四、五割高程度。(京都書院発行「日本の刺繍 第一集」あいさつ より抜粋)

戦前、繍の修業には最底五年の歳月を掛けなければなりませんでした。昔の義務教育小学校四年を卒業して徒弟入門したという先輩も何人かおりましたが、弟子入りした当初は自転車に乗ってお店使いや下職廻りをさせられ、炊事や師匠の子供の守りをする等と、その細工場の経営上の手伝いや家事の手伝いまでも存分に課されながら繍の技術の修得に励みます。細工場で親方や先輩が一々手をとって技術を教えてくれるわけではなく、門前の小僧習わぬ経を読む式に覚えて、後続に弟弟子(おとうとでし)の入るに及んでだんだんに雑用から開放されて、入門して二、三年後にようやく刺繍台に終日向うことができるようになる。あとからあとから雑用に追われている期間は子供心にもどうしてこんなにまで辛抱せねぱならぬものかとやり切れない思いにとらわれることも多いけれど、度を越えた叱責にも一切口をつぐんで乗越えた体験が、少々のことでは心が動かない根性を幼い徒弟達につくらせてゆくのですね。よい親方は自分の幼い弟子達にその過程を止む無く通過させながらも、吾が子を慈しむに似た愛情を通わせながら、相互の信頼を深めつつ師弟愛をしっかりつくり上げてゆきます。

若者達の繍の修業にも、それを受ける者の心のはたらきの伸長を技術の吸収と共に大いに促して行かねばなりません。見る人の心を深い感動に導くことが繍の作品の価値であるとすれば、その作者の心の裡に常に高揚が保たれていないのではどうして人の心を打つ作品の誕生がありましょうか。

弟子の育成にはその中にある「創造性」を伸す指導が常に行われていると共に、自分の、そして人の心を大切にすることのできる「よい人間性」の助長も大いに必要です。嬉しい思いを与えてくれた相手に、自分もまたその人に尽そうと。相手と感謝の念の往復を常に行うことができて、そして事にのぞんで取捨選択の鮮やかさ、決断の的確さ、決断後も更に倦むことなく状況の育成をと、万事未熟な若い弟子達に対して、師の立場に在る者は身を以て教え込んでゆきます。物心両面の指導を豊かに受けることのできた弟子共はやがて師匠から、「今こそお前の出番だよ」との激励をうけて巣立ち、自らの足で歩きはじめます。そして間もなく師匠を乗り越えて進んでゆくのです。(「日本の刺繍 第四集」あいさつ より抜粋)

現在一部の人々から、近代に於ける繍の全盛期は明治の初年で、それ以後は下降線を辿っている、と言われますが、決してそうではありません。大正から昭和にかけて、繍の職人は、東京と京都を中心に多勢おりましたし、昭和初期から戦争末期まで、細工場(刺繍の工房)を経営する繍の工人達を対象として、公認の刺繍業組合も結成されていて、組合員の数も三百名を越えて治り、会報紙も発行されていました。一時的であったが、東京と京都の刺繍業連合組合もつくられました。

手重い繍の作品が、名家の婚礼には必ず百貨店や高級呉服店を経て、繍の細工場に発注されたものでした。又百貨店の衣裳の展示会も恒例にになっていて、現在よりはるかに盛大で、赤と白の幔幕を会場に張りめぐらせた招待日が三日間もつづきました。出品されている帯も殆んどが丸帯で、繍のものが過半数をしめ、追加注文の赤札が日毎に増すのを何よりの楽しみにした想い出があります。

その頃の繍の作品には重厚なものが多く、デザインや技術にも優れた作品が生みつづけられていました。なかには百貨店自体で繍や染の衣裳の考案部や図案室を持っていて、デザインの考案や衣裳の展示会の企画、また図案室では数十名の図案師が常に衣裳の図案を作成しており、各シーズンの展示会のテーマが決まると、ながい時間をかけて練り上げた原色原寸大の豪華な繍下図案が、その百貨店専属の繍の職方に渡されて、入念に製作されました。

そのような繍の細工場で、縫箔の弟子達は、年期奉公によるきびしい修行を積むのですが、この中での封建性は許されなければなりません。それは勤労の場である職場に於て技術を己れのものにするということは、極端に言って、教える意志を持たぬものから必要なものを盗むことであれば、盗ませてもらうためには、その相手をとても大切にせねばならぬ、という態度が自発するのでしょうか、徒弟間の長幼の序は大変きびしいものでした。現代のように便利な学校やセミナーのない時代に伝統技術である繍を自分のものにするためには、この道しか開かれていませんでした。けれどもこの封建風俗こそがまだ思想の定まらない十代の男子の身長の伸長期間が技術の習得には最適とされている、一途に励む意欲を一滴も他のことに零させないことになったのです。

約束の年期明けの期限、満二十才の徴兵検査の期日が近づいて、遠国よりの徒弟は、入門以来初めて家郷の肉親と相逢う喜びを添え、親方(細工場の経営者・師匠)から貰った紋服を着て、晴れの徴兵検査をうけに帰郷します。再び職場に戻れば今まで名前に「どん」づけで呼ばれていたのが姓に「さん」をつけて呼ばれるようになるし、収入も一人前の職人並になり、坊主刈りから頭髪も伸ばし始めて職場でも大人扱いを受けることとなります。勿論技術は丸五年以上修行を積んだことで見事に一人前です。

自己の習得しつつある技術の価値を十分に知り得ないで、与えられるままに状況を受け入れて、幼ないが故の素直さと一途さで自分のものにしてしまった。一つの国の文化と名付くものが、このような素朴な形で培養されていたということは、まことに感にたえません。惜しまず手間をかけて手のこんだものを深い喜びをもって作り上げる、ということに近頃はあまり関心が持たれなくなりました、費やした手間の量の多さと、それにかけた思いの深さが、人の心を引きつけるねうちとなった。見る人の心に深い感動と共感を呼び起すものが、繍の作品の質とならなければならぬと考えます。(「日本の刺繍 第二集」あいさつ より抜粋)

4.現代に伝承はこのようにして行われています

《育つ》

工房や寮、事務所そして職員の居宅のための私共の敷地も七千坪を越えました。ここ太平洋岸九十九里浜に程近い美しい田園風景の中にあります。いつもより暖い今年の冬、竹藪の日蔭に群れていた寒水仙を花のない時期に咲くのを尊んで、三年前あちこちに株分けしたのが暮のうちから蕾をふくらませて、すっかり葉を落した木々の根元や日溜りで、植えた時よりもずっと広がった株から高い香りを四囲にみなぎらせて工房の者達を喜ばせていす。この冬、越前海岸の水仙の群生にも目を見張りましたがきびしい寒気に耐えて凛々しく咲くこの花を敷地いっぱいにふやしたいと考えています。朝寒むに空気の湿りを覚えるきのう今日、鶯の声に眼をさます朝が多くなりましたが、今年はこの鳥の声よりも梅が一足もふた足も先に咲きました。早く咲いただけではなくて蕾の数もいつもよりはずっと多くて、また若い木よりも古木に花の多いのを見るのはしっかりと充実した感が深く年輪の貴重さを思います。目かくしにと、寮の建物と建物の間に長く一列に植え込んだ大花紫陽花は、夏は花毬の水色が涼しさをいっぱいに湛えて大きな葉の繁りに逞しささえ感じたのですが、葉を落してしまって枯れた灌木の姿に戻った枝々の尖端にも再び一つ一つ必らず固い芽がついていて、春近いこのごろ、時を得ればいっせいに噴出すべく待ち構えています。林の中に落葉を踏んで分け入ってみても樹々共はごうごうと音を立てて樹液を巡らしていて春への準備にいささかの怠りもありません、自然の中に深く身を置いてこのように草木の育つのを目のあたりに見て生活をしていますとまるで樹木達が魂を持ち深い意図をもって生きているかのようで、一刻も休むことなく、私達と同じに生活の努力のリズムが脈々と奏でられているのを知ります。このように「育ちゆくもの」を見ることは美しさと力強さを心に強く感じて私は自分の老いを忘れます。

紅会『くれないかい』の工房へ今年は十名を越える若者が入ってきます。その中に四年制の大学を卒業する男子が二名まじっていますがいずれも「入門する」という意識をしっかり持って来るものばかりです。未熟であるが故に不用意に身につけてしまった軽卒さをひとつひとつ脱ぎ捨てつつ、より大きなものの受托のために小さな自己を千切り捨てつつ、ためらいながらもしかも卒直に目標に向って進んでゆく若者の姿は実に美しい。若い樹木が、育ってゆく季節に乗って枝葉を繁らせてゆくのにも似て、特に若葉の萌えには青年の息吹を感じます。

ひとが目的を持ったとき、現在持っている力だけを頼りにしてそれを達成しようとするとすぐ行詰ってしまって失望に埋れ、自棄し、又しても方向転換を考え始めます。見通しをつけて事に着手することは大切ですが、人間万事に完壁な見通しの分る筈はなく、先のことは分らないけれどこの事は是非やり遂げてみたいと切に考えるときは何を頼りにしてあえて前進すれば良いのか。夢とするもの、理想、希望とするものの設定ができたら、自分の内部にも、人の中にもそしてそのぶっつかりから展開しつづける状況にも「育ちゆくもの」にしっかり信頼を置けば良いのです。そして進みつつ困難がやってくれば根気をふるいおこすのです。素朴に、そして愛をこめて。育つということは全く人間の意志を越えたものとは言い切れぬにしても、人間の意志のみでもないようです。肉体の生命力に対して精神の生命力の伸長というか、人間同志の魂と、目標と定めた事物の魂とのふれ合によって生じるエネルギーとでも言いましょうか。このように育ちゆくものに信頼をこめて前進することを止めないで「美しくありたい」と願い「美しいものを作り続けたい」と心を燃やす人間の精神の素晴らしさ、美を生むことに渾身する人間の努力の見事さ。

若さの中の不備不足がかえって容易に更に善きものを受入れる柔軟性となり余裕となって、まだ汚れを知らない純粋さが善きものをそこに止める力となって、私の手許の若い弟子たちは文明の「人いきれ」の少しも無いみずみずしいこの自然環境の中で、見事にすくすくと育っています。(「日本の刺繍 第三集」あいさつ より抜粋)

春の心は優しい筈なのに今年の春はすんなりと冬からバトンタッチせずに、大雪を降らせたり、嵐を吹きつけたりしながら、悶えて、ぶっつけて、暴れ狂ったさまも見せて季節を進めてゆきました。花々も春の暴力に身を任せつつ、梅から桃へ、やがてこぶし、桜、つづいてつつじと移り咲いて工房の周りには、時には、花の色が多すぎる、この冬には白い花の咲く樹と取り替えなければと私をボヤかせる程。花花の褪色と交代して、今はもう、このあたり一面、若緑の海と化してしまいました。若葉の萌えは花より美しいといわれますが、ここの雑木林の欅、櫟、栗等の葉を落すあの木この木の、それぞれの個性のはっきり分るのは、此頃の芽立ちぶりで、よく見れば各々に違う色や形で美しさを競い合って、女性である「花」の退去を待って、若緑が青年の息吹きを吹きつけます。大地の若い力が初夏の季に触発されて湧き上り、噴き出すのでしょう。今はもう強く降る雨も暴力とは思わせず、若葉は雨に叩かれる度毎に伸びと輝きを増し、枝々を茂らせます。常緑の杉木立も、冬の間の赤枯れた焼色の緑から春の陽をうけて去年の夏の濃緑に戻りつつ、五月、今は、頑固な濃緑の先にまるで生娘のような初々しい薄緑の新芽を一様にうなだれさせています。孟宗の藪にも竹落葉が敷き語りました。筍が済んだら役目が終ったというように竹の葉は散るのですが、細い枝の先々にはもうすっかり新芽が巻いています。定められた法則通りに季節は移りつつ、自然界は大きな働きを人間の眼に晒しながら。その大きさを広げてゆきます。

今年も例年通り数名の高校や大学を出たばかりの若い人達が入房しました。それぞれ異った境遇に育ち、感じるものや考え方に差異のある、未熟な若者ですが、繍の美しさと、創作の喜びを自分のものにしたいという願いは同じです。新らしい水を一杯に満たしたいと、心のコップを空にしてくる筈です。昨年の入門者は、今、ほぼ一年にして、ようやく無我夢中の域を脱して個性を有効に生かし初めました。一様に言うことは"一年"の何と短かかったことよです。入寮早々、朝の農作業の茄子の苗植えから初まって、施肥や中耕、灌水と、思いもかけない体験を積重ねてゆきながら、時にはきつい、つらいとも思いながら、夏の暑さの始まると共に、茄子や胡瓜や南瓜の収穫が始言ると、「育つ」ことの実際に遭遇して、新しいおどろきと共に、いつの間にか自分の心の中にも育ちつつあるものに気が付いて眼を見張ります。育ってゆく自分を発見したときに、確かな自覚が生れてくるのですね。それはまだ信念とは呼べないにしても。それからは、表情や態度に明るさと確かさが輝いてきます。(「日本の刺繍 第八集」あいさつ より抜粋)

刺繍を教えるに当って、教える側に慈しむ心と力がなければなりませんが、行儀を知らないとか、自分を慈しもうとする相手を慕うことをしない者に対して、教える側に慈しむ心を燃やすことのできる筈がありません。青年の内在の理解と共に未熟も知り、その上で、生きることの真の幸福を得るための建設が、その内部に於て行なわれる指導もゆるがせには出来ません。人間らしさを求めるという考えが今氾濫していますが、好きな事をする、衝動のままに動くことを賛美しすぎますが、我々の日常生活の中において、愛情とか友情、伝統などの、人間にとってこよなく嬉しいものが決して衝動だけではぐくまれるものではありません。合理性や収益性ということの他にもう一つの大切なこと、人の心を大事にすることに気が付き、その努力の継続の活力を青年達の心の中に育成せねばなりません。今は若さに溢れていても、生涯充実もなく片道通行の道を歩み、この世に生きたしるしを何一つ残さないで果てることになってしまいます。

けれども、青年達は知らないのです。知らぬ相手には教えることが私達成人の義務です。知識としてとどめるだけではなく、実践につなげるには先輩が身をもって、体当りして示します。そして必らず喜びをともなわせます。目的をはるか遠くに設定することができたら、未熟さが柔軟さとなって受け入れにも、青年らしい速さを見せます。受け入れさせることだけを無理強いすることではなく、心の土壌を耕し、肥します。中には、それでは必要以上にきびしいと、当初の決心を容易に放棄して、立去っていくものもありますが、すっかり心を洗うことのできた青年には、今の生活に欠ける、きびしさへの憧れの芽が出初めて、それからは若者らしく事態に素直に順応し、驚く早さで受け入れを進めて行きます。

九月に入ると、研修生達はニケ月もかかって仕上げた"帰省作品"の袋帯一点を郷里の肉親に披露して帰寮します。技能の進歩と共に、心の成長の披露も受けた父兄からの熱心な便りのとどくのもこの頃です。さわやかな秋のおとずれれと共に私の工房の若者達は、今までに積み上げた力を基にして次の段階へ向って進み始めます。無限に育ってゆく自己の、その自覚ができたら、もうしめたものです。自信が無くなれば、次へ進む時期に到ったと力の薄さの自認をする時、自信有るときは、今までに積み上げたものが力を発揮する時、と自信の有無いずれをも前進に供することを教えます。

労苦の多さが稔りの大きさと比例するものであることを知れば、青年達は価値のある労苦を熱心に探し求めつづけます。(「日本の刺繍 第九集」あいさつ より抜粋)

近頃、教育は、それを行う前に受入れる心の土壌作りがどんなに大切であるかを知りました。「方法を如何に巧妙に伝えても、受入れ、保つべき土壌がよく耕やされていないと、良きものを止めることのないことを知りました。受入れさせる心の耕作からが「教育」なのでありましよう。

また、世の中、「事柄」が正しい、良いということだけで、その「事柄」を扱う人間どうしの間で親和が深められて、そして「事柄」の発展もみられるものでないことも知りました。人間の集りの中に、「事柄」を持ち込んでも、成果は、人間のぶつかりで決る、よいぶつかりが出来る相手と出会えば、ぶつかりつつ「事柄」も成長発展するし、その逆であれば、折角の「事柄」も打砕けて雲散霧消します。願わくは、よいぶつかりができる相手と出会うことですが、ぶつかりは予見出来ず、会ってそれからでないと分らぬことがおおよそです。ただ自身においては、相会う相手と常によいぶつかりが出来る内容を豊かに蓄積することを、平常心掛けたいと切に考えます。

私と、入門する若者達との間においてもその通りです。繍のわざで身を立てることに希望を燃やして、当方の提示する条件を、全く受入れ納得して来たのですから、双方にとって、第一関門の通過は済んでいる筈です。しかし、初めは見当違い、未通なとが面白いように現出、続出します。長い弟子育成の期間のうち、私のいちばんつらい思いをするのはこの頃です。けれども、相手の心の耕しを私は一方的に開始してそして続けてゆきます。

ながい期間の修業を道として自ら選んだからには、新しい水を満たすために、心のコップを空っぽにして来た筈です。この門をくぐったからには、今までの生活でたまった水を一滴も残さずに捨てるということに「OK」はとってあるのですけれど、この転換は中々実践にはつながりません。現代は、私達の少・青年の頃のように、社会の中に「きびしさ」が芳香を放っていないのですが、それでも、若者達の心の中にひそんでいる筈の「きびしさへの憧れ」に照準を合せて、彼らの心の畠への鍬の打込に力を加えてゆきます。

今から五年前の事ですが、私の故郷の土佐で紅会『くれないかい』の活動を伸ばすことを考えて、将来その中心となる若者を求めて、郷土の友人に選出を依頼しました。それに応じて、やがてひとりの若い女性が入門しました。高校を卒業して何か美術的な職業をと探した末、銃のメーカーに銃台の彫刻の仕事があることを知り、そこに入社して二年、だが思いが外れて事務系統の仕事に就いていて、相変らず何かを求める気持が、私の意向に応じる結果となりました。素直で明るい、考えと行動に無駄のない若者でした。技術の受入れ、上達も早く、させてみればデザインもよくし、私の講座活動にも連れだして指導にもたずさわらせました。私が、若い弟子に注意をして、相手から「ありがとう」と礼を言われたのはこの福下君が初めてでした。入門早々のことです。聞くと「自分の足りない点の注意をうけることは、自分で気付くよりも訂正が早くできるから」と言います。それが今も変りません。彼女の修業の時間の経過にしたがって、さらに、新らしいものの受入れの積極性と、追求の深さが増してゆきました。

それから一年ののち、息子の嫁になり、私の家族に加わって三年、相変らず明るい笑顔を撒きちらしながら、デザイン作りや刺繍に、そして家事にいそしんでいます。可愛い孫も二人生んでくれました。

おそらく私の終生の弟子であろうこの愛弟子に、しばらく前に、「花重ね」というテーマとそのための僅かな資料を預けました。育児室の片隅の大きな図案机で、家事と育児の間の小さな暇をつづり合わせて、やがて、「花重ね」の図案十二点を作りました。その中の十点をこの度、彼女の意図を配色やぬい方にも加えつつ、袋帯として仕上げてこの集の作品としたのです。

全十集百点の作品の最後を弟子の創作デザインで飾ることができたのを、私は何より嬉しく思います。九集にわたって若者の指導を書きつづけたそのあとに、見事に育ち、繍の作家として一人立を始めようとする、弟子の一人の作品を皆さまにご覧いただけるのは、私の大きな喜びです。充分な出来ではありませんが、繍の袋帯のデザインとして未来を志向したものをと心をつかいました。又、デザインと共に、配色・ぬい方の組合せの繍における創作の三要素の併立にも苦心しました。

木立の中の、新らしいガラス張りの研修室には、今年入門した若者達がようやく八ケ月、針の運びに、いく分速度も加わり、無心に刺繍台に向っています。その姿に、秋の陽がいつくしむかのように柔らかい日射しを投げかけています。この、今はまだ稚い者達の中からも、それぞれの個性を生かした繍の創作がこれからも生みつづけられてゆくことでしょう。その期待が、私に、今日の労苦を忘れさせて、胸をふくらませてくれます。(「日本の刺繍 第十集」あいさつ より抜粋)

《蓄積》

世間の眼は冷たいとよく言われます。その冷たい目に見据えられるともう手も足も出ないと言う人があります。私はその冷い目のはるか向うに、暖かいということだけではないけれど、もう一つのほんとうの眼があることを知りました。私もその眼に見守られてここまで歩いて来たのですが、熱心、努力、根気、正しさの追求、を飽くことなく継続していたら、世間の目はいつまでも冷たく見ることに倦んでしまって、やがては、ほんとうの眼に道をゆずります。努力には喜びの先導が要ります。努力そのものは苦行だから、努力を始めるに先立って、その基となる喜びの種から探します、努力の果てにある希望の美しい姿の確認ができると、必らず最適の努力の方法が得られます。努力が匂やかに香りだすのはその時からです。目的に向って進みながら試行錯誤や、輪型彷徨が少しはあっても、良い努力は層をなして積み重なってきます。事を成し遂げたときの充実感よりも、努力の集積の多いことの満足感の方が未来感があって私は好きです。今、われわれが美しい世の中を期待するのは、このように、自分の一回だけの人生を大切にしようとする人の輪の拡大を願うことで、真のプライドを持つことをせずして生涯を終ることの悲惨を私は自分のものにしたくありません。「人生をまっすぐにあるく」盗みや詐欺をせずに正直に世渡りすることだけでなく、定め難い人生の目標を出来る限りに於てしっかりと見定め、なすべきと判断したことを根気強く徹底して行うことです。心をたいじにし合うことを横の糸として。(「日本の刺繍 第七集」あいさつ より抜粋)

自己の作品に対して常に不安を持つこと。自己満足とエゴイズムは意匠家にとっては最大の敵。きれいな線やきれいな絵を描くよりも、意識が先決問題。道の間違いに気付き、壁に突き当ったことを自覚するのは「これでよいかな?」の危険報知器を持っているおかげ。報知器のベルが鳴ったらまわりを見廻して、転換、スタートの切り直しをすること。ただし、力の蓄積をふだんからしておかぬと内容のない単なるやり直しになるから、いつでも再出発出来るように力の蓄積を常にしておくこと。力とは古典や他人の秀作に自己を空しくして接し、吸収し得たもの。

何と言ってもまず伝統を正しく把握することです。亜流や表面だけの技巧を掴もうとはせずに、この伝統芸術のわざと心を完璧に自己のものとして、その後で、悠々と創作に進んでゆくのです。そのために三年や五年の期間を準備するのは当然のことです。人間、内部に蓄積の多い程より大きな自発ができるのです。この技術の習得を志す若い人は、熱意を捨てずに自己の中に熟成されるものの大きいことに信を置き、心を空しくして周囲から沢山のものを盗んでもらいたいものです。(「日本の刺繍 第六集」あいさつ より抜粋)

《つくる》

つくる、作る、創る、作品を創る。人をつくる、等々と「つくる」という言葉の意味はいろいろあります。種々の部品を集めて一つの機能をもつ物体の製造をすることだけではなく、「生み育てる」ことの内容も豊かに含まれた「つくりだす」ことをやってみようと心に決めると、巾も広く奥行きも深い、人間にとってとても好もしい事態に遭遇します。何もないところから、はじめに天と地の創造が行われてこの美しさときびしさを具えもつ大自然が生れたことは、創造主である神にしか成し得ない創造であるけれども、私達人間もそのわざを受けついでいて無限の豊かさをもって「創り出す」ことに常に思いをつのらせているべきと考えます。人間の力では一挙に大きなことがとても出来るわけはないけれど、又「創造」には形の大小は無いけれど、人間が出来る小さな部門での創造を日頃為しつづけることができる状況に身を置いていられるのは幸せなことです。

私も戦時中、けっこう長い期間農業に従事しました。種を蒔いて芽が出る。更に施肥や中耕に精を出す。努力をした分だけ正確確実に収穫が増す。此所、この広い敷地に私の工房をひらいてからだんだんに周囲をととのえてゆきましたが、畑のまわりには生垣をめぐらせたいと考えてよい時期に桧と杉の二年枝を挿木したら、今見事に桧垣根杉垣根として育ちました。これら農作物を作ることは創造とはよべないが、「育成」の喜びもなかなかに大きいものです。若い頃には刺繍などよりももっと大きい仕事に就きたいものと随分考えたことがありましたが、今では繍の技術の虜になってしまって「つくり出す」ことの興味の深さに浸りきっています。

絵画ではなくて工芸である繍は、もとより「描く」のではなくて「つくる」のです。材料である絹糸や金銀を使い、その一筋一筋を図様の端から端へ丹念に渡して埋めて、模様をつくり上げてゆく。配色に、繍技の組合せに、糸のより方を甘く或は辛くと、作る人の個性が存分に発揮されながら「つくりあげてゆく」という過程が克明に刻み込まれつつ繍の作品は完成されてゆくのです。そして流動性をたぶんに具えた優しい素性を持つ繍は、自分が主体となって作品が作られる場合と、染や絞りの客体となって主体を活かすことの、二様の役割を見事に演じ分けます。

美しいものを美しいとし、善いものを善しと留める心が、これからは自らも美しく善きものを生みそして育ててゆこうと心が動き始めます。私など刺繍の針を手にして四十年になりますが、魯鈍で拙いながらもその永い年月に貯え得た体験が力となって心の奥底に沈澱しており、機を得ればその流露を見ることができます。伝統を自己の中に存分に吸収してそれを土壌として新しい萌芽を常に促しつづけたい。この希みを平常に持ってつくり出すわざにいそしむ日々をおくることのできるのを多くの弟子と共に喜んでおります。

繍の作品の創作はまず作図の作業から始まります。古くから日本に伝えられている我国独得の文様は美しい。その組合せに新らしさを添える、外国の文様を日本の刺繍で響きを替えてみる、古い染色作品から広くヒントを得る、自己内部からの創作に加えて周囲を見廻すとおびただしいその糧に出合う。これらの涸れることのない泉を大切にしながら慎重に設計図(図案)作りから始めます。やがて骨画(彩色のない線描画)として出来上ったものを貯えておいて、その図案に似合う布地を得たらそれから繍の作業に入ります。刺繍台に張られた布の上で配色とそれに繍法の組合せがいろいろと試みられます。日本の刺繍のおおよその基礎となるものは約三十種ですが、これらの技法の組合せ如何で作品の語る言葉が違ってきますし、配色に於ても「巧まれた美」をつくり出すべくいろいろと冒険も試みます。しかし繍技の構成にしても、配色にしても伝統に示されているその正しさをしっかり基盤に置かないと陳腐なものになってしまいます。例えば浴衣の下にじゅばんを着てお太鼓に帯を締めおまけに白足袋を履いてあるくおかしさの、無知の主観による表現では人の心を感動させるわけにはゆきません。繍技の組合せの妙味、配色、それに磨き抜かれた秀抜な技術、これらの見事な調和こそが繍の作品の価値となってとどまるのです。又この価値を如何に生むかという作者の努力の跡がその人の個性や、その内にあって語り述べたい言葉を滲み出させることになります。(「日本の刺繍 第四集」あいさつ より抜粋)

いいな!美しいな、そして欲しいなと感じ、その思いを私に持たせた本源に対して憧れの思いを抱き始める、そして情感の中にその思いを静かに泳がせておく。やがてそれがだんだん焼けつくような思いとなって、どうしても、どうしてもと、その憧れの対象を自分の中にしっかり受入れたいとの熱望が湧き、徐々にその強さが増してゆく。更に、心の中のこのどろどろしたものが、次第に熱い火の塊りとなって何かを生むためのエネルギーに変化してゆく。ピタッとくるものを大事にする。感覚で受けとめる。直感で……、というのみではなく、また、義務や遵法や習慣だからと否応なしの受入れでもなく、心の同意、心の切なる希求によって、どうしても手に入れたいと願い続けるようになる。

人をそのような思いの虜にさせる要素が繍の技術の質の中に沢山包含されています。また私達のまわりでたやすく手に入る材料で、いつでもどこでも始められるという、素性の優しさを持つ繍の技術が、ここまで深く私達の心を捉えて離さないもう一つの理由に、人間にとって最も好もしい「創りだす喜び」が、思うさま得られるということもあります。とまれ、若者達の心の中に美しさを求めつづける力と、創作の意義を、修業と生活の全てに於てはぐくむことを忘れません。(「日本の刺繍 第七集」あいさつ より抜粋)

一気呵成に仕上げることも許される絵画とは違って図様の面積を糸を一本ずつ渡しながら埋める「繍」は、その、気の遠くなるような完成への時間の流れの中で「美」をつくりだしつつ労作を積み上げてゆくのです。それも、針を持つ指をただ機械のように動かすだけではなくて一針一針に美を生もうとの意志を添えてゆくのです。その心と手の働らきの稔りが、伝統とうたわれるべき価値をもったものとして長く生き続けるのです。(「日本の刺繍 第五集」あいさつ より抜粋)

5.むすび

地道に研鑚を積んで、立身のために技能を磨き、生涯をかけ得るに足る仕事の失われつつある今、若者に気息ながく自己の生涯の完成を思う気力の乏しくなりつつある今、ながく培われてこののちも歴史にとどめるに足る日本人独特の繍の技術を、なんとしてでも存続させる使命を、現代の若者達に希わねばなりません。

Copyright(C)1980, Iwawo Saito